Analysis & Evaluation SectionDevice Principle

装置原理表面解析/有機分析-2

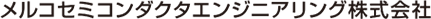

フーリエ変換赤外分光光度法

FT-IR [エフティー-アイアール]

Fourier Transform - InfraRed Spectroscopy原理

赤外光を試料に照射した際、分子の振動運動や回転運動に対応して吸収された赤外光を検出する。

装置概要 / 装置アプリケーション

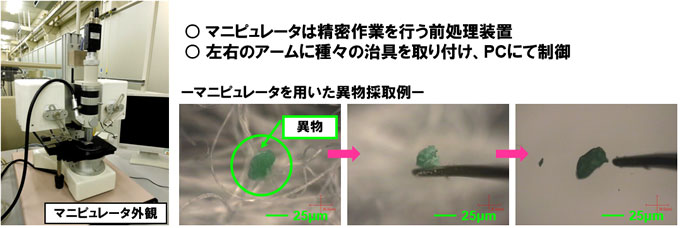

分析事例

電子部品上の微小異物の特定

ポリプロピレンの酸化による劣化状態比較

食品に混入した異物の成分特定

潤滑油の成分特定

分析可能な試料

固体及び液体の有機材料

サンプル制限

分析対象は10μmφ以上

縦10cm x 横5cm x 厚み1cm程度

凹凸の無い試料(反射法、ATR法の場合)

特徴

- 顕微FT-IRであるため、10μm程度の微小部の成分分析が可能。

- 官能基情報(例:-O-H、-CH2-)や原子の結合状態(例:C-O、C=O)の特定が可能。

- 22万件以上のスペクトルライブラリを使用することで、成分同定精度が向上。

- 定量分析が可能。(液体試料で標準試料が準備できる場合)

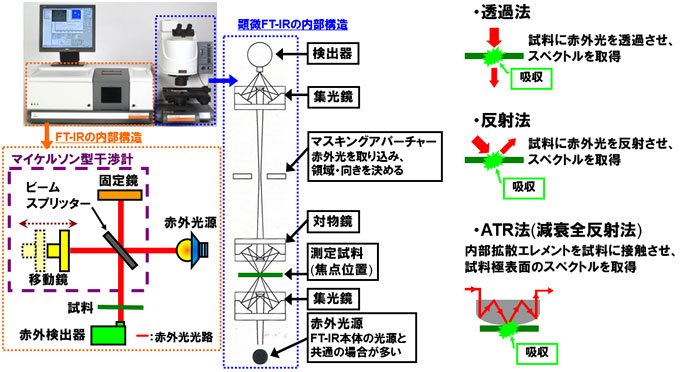

- 前処理装置としてマニピュレータを用いて10~50μmの微小異物の採取・分析が可能。

マニピュレータについて

FT-IR分析例 -電子部品上異物の成分分析-

ガスクロマトグラフィー質量分析

GC/MS [ジーシー/エムエス]

Gas Chromatography/Mass Spectrometry原理

試料を気化した後、沸点や極性の差異を利用して成分分離を行い、分離した個々の成分の質量数を測定することで同定を行う。

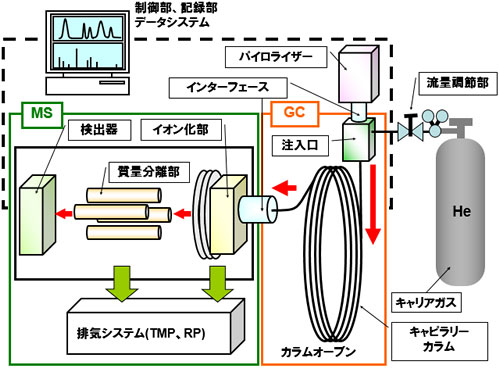

装置概要

分析可能材料

固体・液体の有機成分含有物

分析の際に必要な情報

工程内での温度・加熱履歴

(アウトガス分析の場合)

着目成分

サンプル内含有成分

(有機成分以外も)

サンプル制限

直径 x 高さ:4 x 8mm以内

(パイロライザー使用時)

固体:1~2mg/1測定

液体:1~5μL/1測定

特徴

- 混在する有機成分をカラム(分離管)に通過させることで成分毎に分離可能。

- ピーク面積値や標準試料を用いた検量線法で定量分析を行うことが可能。

- ppbオーダーの感度で成分検出が可能。(SIM(Selected Ion Monitoring)モード使用時)

- 電子イオン化法により取得したマススペクトルはライブラリ検索により同定可能。

- 光イオン化法により取得したマススペクトルは分子構造の断片化を抑えられるため

分子イオン情報を感度よく取得可能。 - 固体試料のアウトガスを直接GC-MSに導入可能。(パイ ロライザー使用時)

- パイロライザにオートサンプラを搭載しており、RoHS分析の多検体分析に対応可能。

アプリケーション

- 瞬間熱分解法

- 熱脱着法

- 発生ガス分析法

- 溶液注入法

- 多変量解析

分析事例

接着剤の添加剤成分分析

樹脂のアウトガス成分分析

洗浄液中の有機成分同定

RoHS分析(フタル酸エステル、臭素系難燃剤)

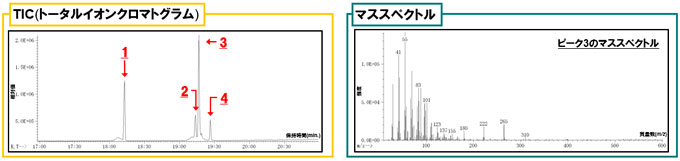

GC/MS測定の流れ(測定事例:市販菓子パン袋に付着した油分のGC/MS分析)

①前処理:エタノールにより油分を抽出して測定溶液を調製する。

②測定:測定溶液をGC部の注入口よりカラムに導入する。

GC部では成分分離情報(各成分ごとの保持時間とピーク面積[検量線を用いた換算濃度])である。

【TIC(トータルイオンクロマトグラム)】MS部では各成分ごとの質量分析情報である【マススペクトル】が得られる。

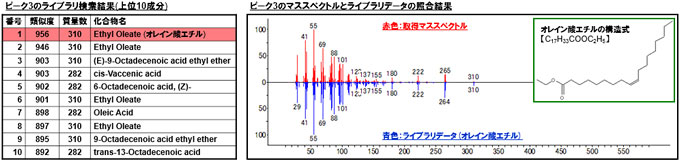

③解析:マススペクトルをライブラリ検索して成分の同定を行う。

ライブラリ検索の結果、候補成分名、ライブラリデータとの類似度が一覧表として表示される。

これらのライブラリデータとマススペクトルのフラグメントパターンを照合することで同定を行う。

ピーク3の成分はオレイン酸エチル(m/z 310)と判明した。オレイン酸エチルは食用(植物)油由来の成分である。

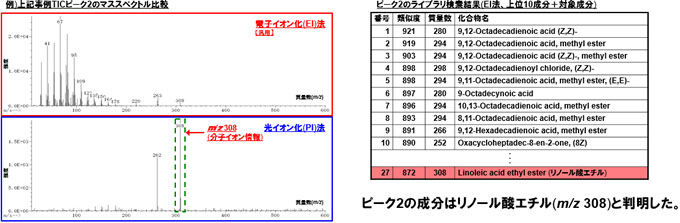

成分同定の精度を上げるために ~光イオン化法(PI法)~

重水素ランプを用いた光イオン化(PI)法はイオン化エネルギーが約10eVであり、 汎用の電子イオン化(EI)法(70eV)より低いイオン化エネルギーでイオン化する方法である。

PI法を用いることで構造の断片化(フラグメンテーション)を抑制し、分子イオン情報を感度よく取得できる。

EI法で得た情報(フラグメントパターン情報とライブラリ検索結果)とPI法で得た情報(分子イオン情報)を 総合的に解析することで検出成分同定の精度を上げることが可能である。

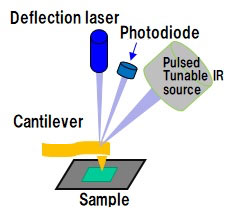

AFM-IR(Atomic Force Microscope infrared-spectroscopy)

AFM-IR

Atomic Force Microscope infrared-spectroscopy原理

AFM-IRはAFMと赤外分光法を組み合わせた分光手法である。

試料にパルスレーザーを照射した際に生じる熱膨張をカンチレバーが感知して減衰振動が得られる。

その波形を解析することでIRスペクトルに近似のデータを得る分析手法である。

装置概要

分析可能材料

- 分析面がフラットな固体試料全般

試料制限

- ガス、液体、軟らかい固体は分析不可。

- 分析面は高低差数μm程度の平滑面。(1μm以下が望ましい)

- 分析面より高い障害物が無いこと。

- 30mm以内で高さが<10mm以内。

- 対象物が動かないこと。

- 対象物表面に妨害となる膜がないこと。

アプリケーション

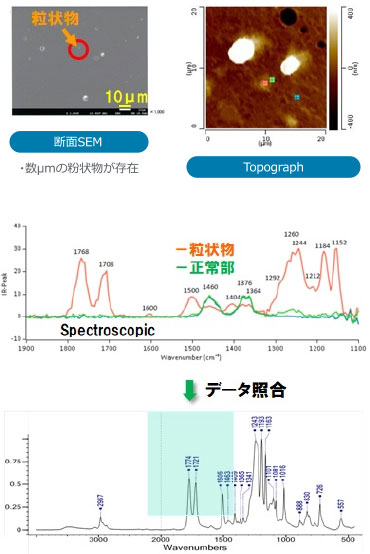

- 樹脂中の超微小異物解析

- 超薄膜の断面方向からの分析

- フィルムの超微小異常部の解析

- 高分子フィルム内部劣化の分析

分析の際に必要な情報

- 分析対象箇所周辺に4点マーキング(可能なら数十μm以内の位置に)

- 近傍の特徴的形状との位置関係を示す低倍~高倍OM写真

特徴

- 数μmレベルの微小異物の同定が可能。

- IR以外でAFM(凹凸形状)、DFM(機械物性-粘弾性)、ナノTA(熱物性-軟化点)の情報も得られる。

樹脂中超微小異物のnanoIR分析

微小粉状物は、PBT+PC混合系と推定

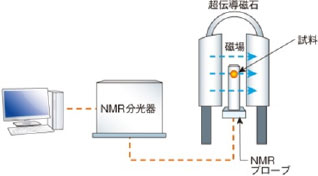

NMR(核磁気共鳴分光分析:Nuclear Magnetic Resonance)

核磁気共鳴分光分析

Nuclear Magnetic Resonance原理

核磁気共鳴(NMR)分光法は磁場の中に置いた試料に電磁波を照射することによって、原子核の特性に基づいて吸収される周波数をその吸収ピーク強度の関数として記録するものである。

装置概要

特徴

- 材料成分の同定。(含有)

- 反応前後の構造評価。(変質)

分析可能材料

- 無機材料

Si化合物をはじめ金属化合物 - 有機材料・高分子材料

エポキシ樹脂やポリイミド、N・P含有有機物、有機Siポリマー等 - 複合材料

分析の際に必要な情報

- 着目元素、想定される成分等

- 質量分析やFT-IRの測定情報(あれば望ましい)

必要試料量

- 数mg~数百mg (内容による)

アプリケーション

- 1H-NMR

水素の種類と数、環境により有機分子の構造情報を得る事が出来る。 - 13C-NMR

炭素の種類、環境により有機分子の構造情報を得る事が出来る。 - その他(29Si, 31P-NMR等)

SiやPに関する構造情報。

分析事例

- 有機材料の組成変化(変質・劣化評価)

- 有機無機複合材料等の含有成分の同定

- 高分子ポリマーの構造解析

- 微量成分分析

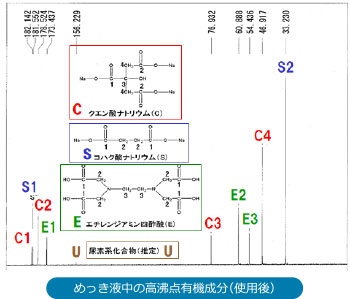

NMR 解析事例

無電解Ni-Pめっき液に含まれる有機成分の分析

前処理

加熱乾固残渣物を重クロロホルムに溶解させた後、FT-NMR(フーリエ変換核磁気共鳴)分析を実施。

尿素系化合物などを検出した。